Eine Krebsdiagnose stellt jede Beziehung auf eine harte Probe. Die Erkrankung wirkt sich nicht nur körperlich, sondern auch emotional auf die Partnerschaft aus. In dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, eng zusammenzustehen und den Weg gemeinsam zu gehen.

Sollte die Belastung zu gross werden, zögern Sie nicht, sich Hilfe von aussen zu holen – sei es durch Gespräche mit Freundinnen und Freunden oder durch professionelle Beratung.

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu folgenden Themen:

iStock-1165365710_AscentXmedia

Eine Brustkrebsdiagnose betrifft nicht nur die erkrankte Person, sondern in gleicher Weise auch deren Lebenspartnerin oder Lebenspartner. Die Partnerin oder der Partner durchlebt dieselben emotionalen Höhen und Tiefen – von Angstgefühlen über Hilflosigkeit bis zu tiefer Besorgnis.

Obwohl der Fokus meist auf der erkrankten Person liegt, ist es wichtig, in Momenten relativer Stabilität auch nach dem Befinden der Partnerin oder des Partners zu fragen. Eine offene Kommunikation über partnerschaftliche Herausforderungen und deren mögliche Bewältigung ist essenziell.

Es gilt, sich sowohl mit schwierigen Themen auseinanderzusetzen als auch wieder zueinanderzufinden. Ein enger Zusammenhalt ist dabei von höchster Bedeutung. Die Gespräche werden sich um viele Punkte drehen: persönliche Freiheiten, individuelle Grenzen, Lebensperspektiven, die Auseinandersetzung mit dem Tod und die Beziehungsdynamik. Die Verbindung von Partnerschaft und Brustkrebs stellt zweifellos eine grosse Herausforderung dar.

Partnerschaftsprobleme bei Brustkrebs – das können Sie tun

Viele Menschen tun sich schwer damit, eigene Schwächen einzugestehen. Das gilt besonders für Personen, die sonst ein geschäftiges und gut organisiertes Leben führen. Wenn Sie jedoch merken, dass Sie immer wieder über Ihre persönlichen Grenzen hinausgehen müssen, um die Beziehung aufrechtzuerhalten, ist es ratsam, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Eine Paarberatung kann hier sehr hilfreich sein. Ein neutraler Blick von aussen wirkt oft klärend und kann eine grosse Entlastung für die erkrankte Person selbst und ihre Partnerin oder ihren Partner darstellen.

Auswirkungen auf Intimität und Sexualleben

Es ist allgemein bekannt, dass sexuelle Erregung zuerst im Kopf entsteht. Allerdings fällt es schwer, sich zu entspannen und der Fantasie freien Lauf zu lassen, wenn innerlich Probleme, Befürchtungen und Kummer im Vordergrund stehen. Eine bewährte Methode gegen solche Belastungen ist die Ablenkung. Eine romantische, entspannte Atmosphäre und die Erinnerung an schöne Erlebnisse können gute Voraussetzungen dafür sein, loszulassen.

Sexualität und Brustkrebs – ein heikles Thema?

Die weibliche Brust ist ein zentrales Symbol der Weiblichkeit. Wenn durch Krankheit und Behandlung äusserliche Veränderungen wie Narben oder strahlenbedingte Hautreizungen entstehen oder sogar eine Brustamputation stattfindet, kann dies das Selbstbild einer Frau stark beeinträchtigen. In der ersten Zeit nach den Eingriffen ist es normal, dass sich das Empfindungsvermögen im behandelten Bereich verändert. Viele Frauen sind verunsichert: Werden Berührungen schmerzhaft sein? Kehrt das normale Hautgefühl wieder zurück? Nach den vielen medizinischen Untersuchungen, Biopsien (Gewebeentnahmen) und Bestrahlungen während der Therapie ist es auch verständlich, dass manche Patientinnen zunächst Abstand von Körperkontakt suchen.

Eine grosse Sorge dreht sich häufig um die Reaktion der Partnerin oder des Partners: Wie wird sie oder er auf die veränderte Brust reagieren, wenn sie sich anders anfühlt oder zeitweise beziehungsweise dauerhaft fehlt? Viele Frauen zweifeln an ihrer Attraktivität und fragen sich, ob sie noch als «vollwertige» Frau wahrgenommen werden.

Dennoch – oder gerade deshalb – spielen Partnerschaft und Intimität weiterhin eine zentrale Rolle für die Lebensqualität. Nach einer Brustkrebsbehandlung kann sich die Sexualität verändern. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass sie weniger erfüllend ist. Mit der Zeit werden sowohl die betroffenen Frauen als auch ihre Partnerin oder ihr Partner lernen, mit den körperlichen Veränderungen umzugehen.

Es ist daher empfehlenswert, sich schon frühzeitig wieder anzunähern. Eine Möglichkeit dafür bietet sich beim Verbandswechsel oder bei einer sanften Narbenmassage mit etwas Öl. Auch wenn dieser Vorschlag zunächst befremdlich klingen mag – geben Sie dieser Idee eine Chance.

Kann die Behandlung das Lustempfinden mindern?

Eine medizinische Therapie kann Auswirkungen auf die sexuelle Lust haben. Insbesondere antihormonelle Therapien können auch bei jüngeren Patientinnen Symptome auslösen, die typisch für die Wechseljahre sind – etwa eine verminderte Feuchtigkeit der vaginalen Schleimhäute. Chemotherapeutische Behandlungen können darüber hinaus das Risiko für vaginale Infektionen erhöhen. Sowohl für diese als auch für weitere körperliche Beschwerden existieren in der Regel Behandlungsmöglichkeiten. Scheuen Sie sich nicht, dies mit Ihrem Behandlungsteam zu besprechen. Bedenken Sie: Viele andere Patientinnen haben ähnliche Anliegen.

Checkliste – gut vorbereitet für den Arztbesuch

Bei einem Arztgespräch gibt es vieles zu beachten. Damit Sie keine wichtigen Fragen vergessen, haben wir eine hilfreiche Übersicht zusammengestellt. Sie enthält wesentliche Fragen zu allen Phasen – von der Diagnose über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten bis zur anschliessenden Nachsorge. Mit der Checkliste sind Sie optimal auf Ihr nächstes Arztgespräch vorbereitet.

iStock-507189013_LiudmylaSupynska

Eine Brustkrebsdiagnose bedeutet nicht das Ende des Kinderwunsches. Viele junge Patientinnen möchten nach ihrer Behandlung eine Familie gründen und stellen sich die wichtige Frage: Kann ich nach einer Brustkrebstherapie schwanger werden? Die gute Nachricht: Eine Schwangerschaft ist grundsätzlich möglich. Der optimale Weg dorthin richtet sich nach Ihrer individuellen Behandlungssituation. Es ist wichtig, dass Sie bereits vor Therapiebeginn mit Ihrem medizinischen Team über Ihren Kinderwunsch sprechen. Bei der Entscheidungsfindung spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, die es zu berücksichtigen gilt. Lassen Sie sich von Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt beraten, welche Aspekte in Ihrem Fall relevant sind.

Die Fruchtbarkeit kann durch bestimmte Chemotherapien beeinträchtigt werden, da diese das Eierstockgewebe schädigen können. Eine Option ist es daher, Eizellen vor dem Start der Behandlung zu einzufrieren und zu einem späteren Zeitpunkt befruchten und wieder einsetzen zu lassen. Auch Eierstockgewebe kann eingefroren werden und zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingesetzt werden. Zudem stehen Medikamente zur Verfügung (GnRH-Analoga genannt), die während der Chemotherapie eine schützende Wirkung auf die Eierstockfunktion haben können.

Patientinnen mit hormonrezeptorpositiven Tumoren sollten während der antihormonellen Therapie, die sich über mehrere Jahre erstreckt, eine Schwangerschaft vermeiden. Der Grund dafür ist, dass die eingesetzten Medikamente zu Fehlbildungen beim ungeborenen Kind führen können. Falls Sie dennoch einen Kinderwunsch haben, ist es wichtig, dies mit Ihrem medizinischen Behandlungsteam zu besprechen. Es besteht die Möglichkeit, die Behandlung vorübergehend auszusetzen, um schwanger zu werden. Allerdings sollte die Therapie nach maximal zwei Jahren wieder fortgesetzt werden.

Es existieren keine konkreten Empfehlungen dazu, wie lange Frauen nach einer überstandenen Brustkrebserkrankung und vollständig abgeschlossener Behandlung warten sollten, bevor sie schwanger werden. Ein idealer Zeitpunkt für eine Schwangerschaft lässt sich nicht festlegen.

Hier finden Sie weitere Informationen:

FertiPROTEKT Netzwerk e. V.: Fertilitätsprotektion

Krebsliga Schweiz: Kinderwunsch trotz Krebs

Universitätsspital Basel: FertiOnco – Fruchtbarkeit bei Krebs

Unterstützungsangebote für Angehörige nutzen

Für Angehörige von Brustkrebspatientinnen gibt es verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten. Als Partnerin oder Partner einer erkrankten Person machen Sie Ihre eigenen, individuellen Erfahrungen. Diese unterscheidet sich von dem Erleben der erkrankten Person – ohne dabei mehr oder weniger bedeutsam zu sein.

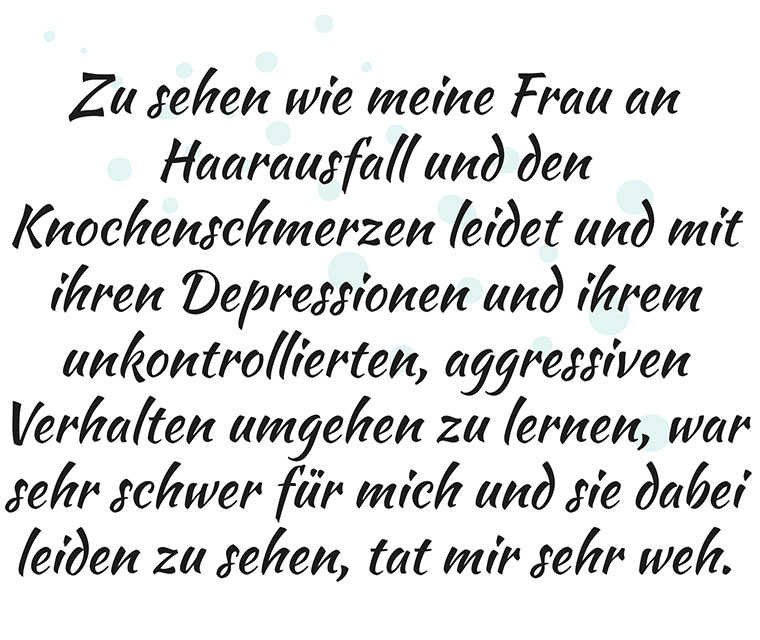

Zitate von Männern, deren Frauen erneut erkrankten:

![Zitat eines Angehörigen Text «‹Wie war der Arzttermin?›, habe ich nicht über die Lippen bekommen, denn ihr Gesichtsausdruck verriet alles! […] Für mich brach eine Welt zusammen. Kennen Sie dieses Gefühl? Man hat alles im Griff, alles ist gut, die Wunden sind verheilt, das Leben geht weiter und in diesem Moment haut der da oben dir direkt auf die zwölf».](/sites/mein_patientenportal_ch/files/styles/twoup_layout_desktop_1080/public/2025-02/patientenportal-brustkrebs-leben-partnerschaft-spruch1.jpg?itok=6HdK_CSy)

Es ist wahrscheinlich, dass Sie irgendwann an einen Punkt gelangen, an dem Ihre Kräfte erschöpft sind. Sie spüren möglicherweise eine völlige Überforderung – sowohl körperlich als auch emotional. Vielleicht fehlt Ihnen die Orientierung im Umgang mit der Situation und Sie zweifeln an Ihren Entscheidungen. Manchmal scheint es, als würde die Brustkrebsdiagnose das gesamte Zusammenleben überschatten.

Bleiben Sie in solchen Momenten nicht allein. Kontaktieren Sie eine vertraute Person und teilen Sie ihr Ihre Gefühle mit. Auch körperliche Betätigung oder ein Aufenthalt in der Natur kann dabei helfen, Druck abzubauen. Für jede Person können unterschiedliche Methoden hilfreich sein. Das Wichtigste ist, dass Sie Ihren persönlichen Weg entdecken.

Hier finden Sie weitere Hilfe und Informationen für Angehörige:

Krebsliga Schweiz: Beratung und Unterstützung für Angehörige

Krebsliga Schweiz: Selbsthilfe in Ihrer regionalen Krebsliga

Schweizerische Gesellschaft für Psyochoonkologie: Psychoonkologische Unterstützung finden

Das könnte Sie auch interessieren

iStock-1172161053_Inside Creative House

iStock-1168967788_SDI Productions

Quellen

- Deutsche Krebsgesellschaft: Kinderwunsch nach Brustkrebs. https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/krebsarten/brustkrebs/leben-mit-brustkrebs/kinderwunsch.html (zuletzt abgerufen am 10.12.2024).

- Deutsche Krebsgesellschaft: Krebs in der Familie – Hilfe für Angehörige. https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/leben-mit-krebs/angehoerige-und-freunde/hilfe-fuer-angehoerige.html (zuletzt abgerufen am 10.12.2024).

- Deutsche Krebshilfe: Die blauen Ratgeber – Hilfen für Angehörige. https://www.krebshilfe.de/infomaterial/Blaue_Ratgeber/Hilfen-fuer-Angehoerige_BlaueRatgeber_DeutscheKrebshilfe.pdf (zuletzt abgerufen am 10.12.2024).